Pensando ad Israele, ho sempre provato un sentimento particolare, difficile da spiegare. Un misto di curiosità, verso un Paese che non avevo mai visitato, e di leggera intolleranza verso una Nazione che reputavo autoritaria nei confronti dei palestinesi. Tutto quello che conoscevo di Israele, dalla nascita dello Stato nel 1948, alla sua espansione in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza e a Gerusalemme Est, lo avevo letto nei libri di storia presi in biblioteca. Non in quelli del liceo. Il programma di storia contemporanea si ferma sempre al secondo dopoguerra e gli eventi successivi, pur rappresentando un tassello importante, sembrano non interessare mai a nessuno.

I manuali del liceo dedicano a molti argomenti di pubblico interesse e di attualità uno spazio limitato. Penso alle stragi di mafia o, appunto, al conflitto arabo-israeliano che infiamma ancora oggi il Medio Oriente. Anche le biblioteche, spesso, non sono fornite e offrono solo una bibliografia limitata. In ogni caso, gli storici, non riescono ad essere del tutto obiettivi su questioni che dividono da decenni il mondo e l’opinione pubblica. Così, le mie prime impressioni sul conflitto si formano attraverso le letture di approfondimento, ma anche con le cronache dei telegiornali, italiani e stranieri, e durante le conferenze a cui ho partecipato in questi anni, come giornalista o come semplice cittadina.

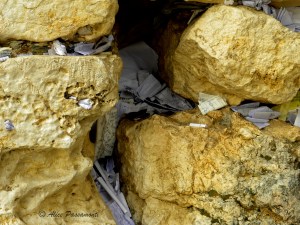

Cisgiordania, 14 dicembre 2016

Qualche settimana prima di partire per Israele, dove parteciperò al quarto meeting del Regional Capacity Building for Disaster Management (un progetto europeo che coinvolge Israele, Palestina e Giordania), mi ritrovo alla presentazione di un libro, in una piccola libreria nel cuore di Trastevere. Il testo, che si rivelerà molto prezioso e utile, è dedicato al Medio Oriente e nasce dalla volontà di riflettere sul futuro di questa regione. “Medio Oriente, dove andiamo” si chiede l’autore. In realtà, non si tratta di una domanda, non ci sono punti interrogativi. All’interno, sono riportate alcune interviste a persone coinvolte, a diversi livelli, in questo complicato contesto: giornalisti, analisti politici, ambasciatori, storici. Ma l’affermazione è anche una domanda che, purtroppo, rimarrà senza una risposta definitiva. Dove andrà il Medio Oriente, saranno i fatti a stabilirlo.

Sfogliando il libro, mi rendo conto di quanto sia difficile cercare di racchiudere in poche pagine nomi, date, concetti, eventi, per inquadrare la questione rimanendo sempre imparziali o almeno cercando di fornire al lettore un’immagine chiara e veritiera di quanto accade in questa parte del mondo. Non si parla solo di Israele e Palestina, ma anche e soprattutto di Siria, Turchia e Iran, ricordando a più riprese la differenza tra sciiti e sunniti, tra le varie etnie che coesistono nei diversi stati, a partire dall’identità curda.

Mentre sono seduta sull’aereo che mi porterà per la prima volta in Israele, cerco di allontanare per un attimo i pensieri negativi e di mettere da parte, solo per un secondo, tutto ciò che non tollero della politica israeliana. Provo a dimenticare il muro, lungo oltre 700 km, costruito per separare il territorio israeliano dal West Bank (Cisgiordania) e dalla Striscia di Gaza. Cerco di dimenticate i checkpoint israeliani al confine, i blocchi stradali, il coprifuoco, le umiliazioni subite dai palestinesi, le lunghe attese delle famiglie palestinesi, le storie lette nei libri, le notizie più o meno imparziali riportate dai telegiornali: notizie di attentati, autobombe, accoltellamenti, terre espropriate con la forza e dialoghi falliti tra le due fazioni. Cerco di dimenticare gli insediamenti israeliani, costruiti in Cisgiordania, nella Striscia e a Gerusalemme Est a partire dal 1967 (Israele, dopo la Guerra dei Sei giorni, aveva occupato anche la Penisola del Sinai, salvo poi restituirla all’Egitto qualche anno dopo), e quindi, l’occupazione illegale dei territori palestinesi da parte di Israele. Cerco di immaginare una realtà in cui la verità sia nel mezzo, anche se è difficile crederlo.

Tento, insomma, di svuotare la mente, allontanando tutti i pregiudizi che ho e i giudizi che si sono formati nel corso del tempo. Una possibilità, in effetti, è pensare che anche la controparte palestinese abbia delle colpe in questa vicenda. Se Israele ha dato vita ad un suo Stato nel maggio del 1948 (estendendosi, poi, anche in aree che per l’Onu non le spettavano), la Palestina non è mai diventata una Nazione, pur ricevendo un certo riconoscimento internazionale (dal 2012, l’Autorità Nazionale Palestinese è “osservatore non membro” delle Nazioni Unite).

Tuttavia, anche le prese di posizione dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP, 1964) e dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP, 1993), così come la lotta armata di Hamas (ala più intransigente rispetto all’ala moderata, Al Fatah) contro Israele e gli ambigui accordi di Oslo portati avanti da Yasser Arafat, più in nome di interessi personali che per il bene del popolo palestinese, non hanno facilitato il raggiungimento di una soluzione dei due Stati e il mantenimento della stabilità in quest’area.

- Deserto di Giuda, 14 dicembre 2016

- Deserto di Giuda, 14 dicembre 2016

- Mar Morto , 14 dicembre 2016

- En Gedi, 14 dicembre 2016

- Deserto di Giuda, 14 dicembre 2016

- En Gedi, 14 dicembre 2016

D’altra parte, la comunità internazionale è d’accordo nel dire che l’espansione continua degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, oltre i confini stabiliti nel 1949 (linea verde di demarcazione), rappresenta un ostacolo concreto al raggiungimento della pace e il motivo per cui quasi tutti i tentativi di raggiungere un accordo sono falliti. Ad oggi, molte aree del West Bank sono sottoposte alle leggi israeliane, per motivi di sicurezza, e gli spostamenti dei palestinesi sono diventati sempre più difficili.

La nascita dello Stato d’Israele, il primo conflitto arabo israeliano, gli accordi di Oslo, il vertice di Camp David del 2000 (voluto dall’allora presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton) tra il leader palestinese, Yasser Arafat, e il primo ministro israeliano, Ehud Barack, e le tante operazioni israeliane nella Striscia di Gaza (l’ultima è l’operazione Protective Edge, margine protettivo, e risale all’estate del 2014) dimostrano che Israele a Palestina sono ancora oggi in lotta per il controllo della stessa terra.

Per questo, sarà ancora più sorprendente vedere seduti allo stesso tavolo israeliani e palestinesi, nella sala di un albergo affacciato sul Mar Morto, nel cuore del Medio Oriente a pochi chilometri dalla Giordania. Le principali testate e televisioni internazionali riportano continuamente la notizia di un dialogo impossibile tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il presidente dell’ANP, Mahmoud Abbas (Abu Mazen, successore di Yasser Arafat alla guida dell’OLP). Eppure, il Regional Capacity Building for Disaster Management (RegDis) è un progetto concreto e fa parte di una serie di iniziative che l’Unione Europea supporta da anni, in questa Regione così tormentata.

Il RegDis è un programma sostenuto e finanziato dal PeaceBuilding Initiative dell’UE. L’interesse per il mantenimento della stabilità nella Regione e per la soluzione dei due Stati è evidente. L’Europa condivide con Israele e con il Nord Africa il Mar Mediterraneo. Quindi, tutti gli interventi a sostegno del dialogo rientrano pienamente nelle azioni di politica estera e sicurezza, azioni che mirano a “preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, promuovere la collaborazione internazionale, sviluppare e consolidare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.

Per fare questo, l’Ue svolge una serie di attività diplomatiche e porta avanti diverse missioni di pace in aree di crisi. Non solo, la cosiddetta politica europea di vicinato regola le relazioni dell’Unione con 16 Paesi situati a sud e a est dell’Ue. Tra questi, Giordania, Libano, Siria, Israele e Palestina. In Nord Africa, a seguito delle primavere arabe (2011), l’Unione sostiene i partner che intendano avviare forme di governo democratiche, mentre in Medio Oriente supporta la nascita dello Stato palestinese e incoraggia il dialogo per arrivare ad una soluzione pacifica del conflitto.

- Lungomare di Tel Aviv, 17 dicembre 2016

- Tel Aviv, 17 dicembre 2016

- Porto di Jaffa, 16 dicembre 2016

Non si tratta solo di una dichiarazione d’intenti, ma di un contributo reale, anche in termini economici. Tutti i progetti legati al Medio Oriente sono proposti e avviati da Israele, Palestina o Giordania, ma possono prevedere collaborazioni con altri partner europei. L’importante è che le attività si svolgano all’interno della Regione, ad un livello locale, coinvolgendo le comunità stesse e, quindi, i cittadini. L’Ue si impegna a sostenere queste iniziative e a finanziarle, fino ad un contributo massimo che corrisponde all’80% del budget totale previsto per il progetto.

Sono decine le iniziative già avviate nella Regione e in fase di realizzazione. Diverse le aree di intervento: Cisgiordania, Striscia di Gaza, Israele, Giordania. Tante le tematiche affrontate: la diffusione, tra gli studenti arabi ed ebrei, di un concetto di rispetto reciproco; la promozione del ruolo delle donne nella risoluzione del conflitto; il rafforzamento della cooperazione tra israeliani e palestinesi in ambito medico; l’aiuto concreto alle popolazioni emarginate dell’area intorno ad Hebron (Cisgiordania); il dialogo tra Israele, Palestina e Giordania sulle sfide future in termini di sicurezza. Ancora, l’uso della lingua araba per promuovere la pace, l’equità e la tolleranza. Infine, la riconciliazione tra israeliani e palestinesi per arrivare ad una pace duratura.

Nell’ambito delle tante iniziative europee, si inserisce il Regional Capacity Building for Disaster Management. Nello specifico, il progetto ha una durata di tre anni ed è sponsorizzato dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cooperazione Regionale israeliani. I finanziamenti provengono, appunto, dall’Unione Europea.

I partner israeliani, palestinesi e giordani durante il quarto Meeting DSF, Mar Morto, 15 dicembre 2016

Avviato nel 2015 e ancora in fase di realizzazione (in Israele, Cisgiordania e Giordania), il progetto RegDis è nato nell’ambito del Laboratorio congiunto, Joint Lab Penta, frutto di una stretta collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità italiano e la Ben Gurion University del Negev (università israeliana fondata nel 1969 e impegnata da sempre in attività di ricerca scientifica). Le attività del Laboratorio, creato nel 2012 grazie al sostegno e ai finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiano, si concentrano sulla gestione delle cosiddette “emergenze complesse”.

Tra gli obiettivi dichiarati, rafforzare la capacità delle comunità locali di rispondere in maniera positiva ad eventi traumatici (resilienza), quali terremoti, epidemie, inondazioni, attentati terroristici, tsunami, così da limitare i rischi per la salute pubblica e salvare delle vite. La resilienza, intesa come un processo che deriva dall’unione di fattori sociali, personali e ambientali, non rimanda solo all’identità della singola comunità. Il comportamento della comunità resiliente può dipendere, infatti, anche dalle interazioni con l’ambiente esterno.

Dalle ricerche che il Joint Lab Penta ha condotto in questo settore nel corso degli anni, nasce il progetto RegDis, il cui obiettivo è quello di sviluppare la resilienza delle comunità rurali in Israele, Giordania e Palestina, dunque, la capacità dei cittadini comuni di gestire queste emergenze, attraverso una collaborazione transfrontaliera, sulla base di conoscenze condivise (procedure operative standard).

Mentre osservo il comportamento di alcuni passeggeri israeliani (ebrei ultra-ortodossi), diretti come me all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, mi risulta difficile superare le mie perplessità. Ma decido di dare una possibilità a questa Nazione per non precludermi nessuna opportunità di approfondire la mia conoscenza del popolo israeliano. La speranza, mentre vedo dall’alto la costa illuminata, è di riuscire a parlare con i cittadini, per capire cosa pensano davvero del loro primo ministro, Netanyahu, della sua politica estera aggressiva e del conflitto ancora in corso.

- Lungomare di Tel Aviv, 17 dicembre 2016

- Lungomare di Tel Aviv, 17 dicembre 2016

- Artisti di strada, lungomare di Tel Aviv, 17 dicembre 2016

Durante il volo, piuttosto movimentato a causa delle lamentele ingiustificate dei passeggeri, leggo tutto d’un fiato un capitolo del libro “Medio Oriente, dove andiamo”, dedicato al boicottaggio dei prodotti israeliani:

“Ho frequentato ogni strada dei territori soggetti all’Autorità palestinese, dal nord e fino a Hebron nel sud, e mai una volta ho cercato un prodotto israeliano senza riuscire a trovarlo. Questa è una questione politica e non economica. […]

So che migliaia di palestinesi sarebbero pronti a combattere Israele domani mattina, ma so anche che internamente i palestinesi oggi detestano l’Autorità palestinese ancor più che lo Stato di Israele. Sì, ci sono terroristi che vogliono riportare il mondo nel caos e all’abisso della storia della creazione biblica e desiderano essere agenti di danno non solo contro la popolazione israeliana, ma anche contro la stessa popolazione palestinese.

Sono consapevole che ci sono dei palestinesi che preferiscono uccidere me, prima di uccidere un qualsiasi ebreo. Ma non c’è niente da fare. Noi tutti viviamo qui, continueremo a vivere qui e non abbiamo altro posto dove vivere, né i palestinesi né gli israeliani”. Una soluzione dei due stati, leggo tra le righe.

Attraverso le parole di Bassem Eid, un attivista palestinese per i diritti umani e fondatore del Palestinian Human Rights Monitoring Group, inizio a capire che il conflitto vissuto dal basso è diverso rispetto al conflitto vissuto a livello istituzionale.

E probabilmente è proprio dal basso che si può ripartire, facendo leva sul desiderio di pace e di dialogo dei cittadini e sulle buone intenzioni di queste persone, innanzitutto uomini, donne e bambini, prima che palestinesi e israeliani. In fondo, sono loro le vere vittime di questo conflitto.

Allora, penso a quel movimento femminile, Women Wage Peace, composto da donne ebree, musulmane e cristiane, che lo scorso ottobre hanno marciato insieme, da Rosh Hanikra (a Nord di Israele) fino a Gerusalemme, per chiedere ai loro leader politici di raggiungere con coraggio un accordo. L’unica via per garantire un futuro sicuro a queste donne, ai loro figli e ai loro nipoti.

Atterrata a Tel Aviv, mi sposto subito a Gerusalemme. Tutti la descrivono come una città spirituale che suscita mille emozioni. Io avrò poco tempo per visitarla e mi sorprenderò trovando solo pochi fedeli al Muro del Pianto e al Santo Sepolcro, in una piovosa mattina di dicembre.

Gerusalemme è una capitale contestata. Considerata città santa da Ebraismo, Cristianesimo e Islam, è stata proclamata capitale di Israele nel 1949. Ma questa proclamazione non è mai stata ritenuta valida dalla comunità internazionale. Oggi, di fatto, gli Stati che hanno rapporti diplomatici con Israele mantengono le sedi delle proprie ambasciate a Tel Aviv, nonostante l’auspicio del nuovo ambasciatore americano in Israele, David Friedman (appena designato dal neopresidente degli Usa, Donald Trump), di trasferire l’ambasciata.

- Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Muro del Pianto, Città Vecchia, Gerusalemme, 17 dicembre 2016

- Muro del pianto, Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Cupola della Roccia, Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

Gerusalemme è diventata inevitabilmente il simbolo della separazione tra Israele e Palestina. Così, intorno alla città è stato innalzato un muro (una barriera difensiva secondo gli israeliani, un simbolo di apartheid per i palestinesi) e i palestinesi sono costretti ad attendere ore al checkpoint, prima di ottenere un permesso per entrare nella parte vecchia e visitare i luoghi di culto. Allo stesso modo, è molto difficile per chi abita a Gerusalemme ottenere un’autorizzazione per raggiungere Ramallah, in Cisgiordania. Entrando nella Città Vecchia dalla porta di Jaffa, si possono, comunque, trovare i nomi delle vie scritti in tre lingue: arabo, ebraico ed inglese. Lo stesso vale per la segnaletica stradale sulle strade israeliane. Segno che le differenze linguistiche e religiose continuano a convivere nonostante il muro.

Durante il mio viaggio, attraverso gran parte di Israele in macchina, da nord a sud, e mi accorgo del paesaggio che cambia. Per arrivare al meeting sul Mar Morto, percorriamo la via più lunga, che da Gerusalemme passa per Be’er Sheva e da qui arriva vicino alla località di Neve Zohar. La strada israeliana si addentra nel West Bank e taglia la Cisgiordania in due.

È proprio da queste Regioni del Medio Oriente che provengono i partner coinvolti nel progetto: la Ben Gurion University, promotrice dell’iniziativa, l’israeliana Magen David Adom (servizio nazionale di emergenza, paragonabile al 118, nato nel 1930 e che opera in collaborazione con altre autorità di sicurezza ed emergenza), la Jordan Red Crescent (fondata in Giordania nel 1947 e specializzata nella risposta alle emergenze, oltre che nella gestione dei disastri e nella prevenzione del rischio) e la Palestinian Green Land Society for Health and Development (un’organizzazione che punta a migliorare il servizio sanitario nei Territori palestinesi).

Il Development Strategy Forum (DSF, il Forum del progetto), che si riunisce due volte l’anno (l’ultimo incontro si è tenuto il 14 e 15 dicembre 2016 sul Mar Morto), porta intorno allo stesso tavolo professori universitari, medici, infermieri, esperti di emergenze, con l’obiettivo condiviso di formare circa 180 cittadini (60 in ogni Regione) creando dei LCERTs (comunità locali di risposta alle emergenze).

Il progetto è molto ambizioso, perché prevede di formare, non degli esperti del settore, bensì dei cittadini inesperti e impreparati: studenti universitari e del liceo, infermieri, fisioterapisti. Uomini e donne di diverse età che si ritroveranno a portare una prima assistenza all’interno della loro comunità, prima dell’arrivo dei soccorsi ufficiali, ma senza sostituirsi ad essi. I volontari dovranno imparare ad individuare velocemente i feriti, tra i quali potrebbero trovare genitori, figli e amici, gestendo al tempo stesso le proprie emozioni. Motivo per cui, oltre alla preparazione tecnica (su Search and Rescue, Fire fighting e First aid medical assistance), è fondamentale fornire a queste persone un supporto psicologico. In questo modo, saranno a loro volta in grado di fornire assistenza psicologica alle tante vittime di una eventuale calamità naturale.

Inoltre, parlando di comunità rurali, nelle maggior parte dei casi lontane dai grandi centri abitati, potrebbe essere necessario collaborare con le comunità vicine, in attesa dell’arrivo delle autorità. L’iniziativa, in questo senso, è ancora più ambiziosa, se pensiamo alle enormi differenze culturali e religiose che separano arabi, israeliani e giordani in questa terra.

- Santo Sepolcro, Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Porta di Jaffa, ingresso Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

- Muro del Pianto, Città Vecchia, Gerusalemme, 14 dicembre 2016

Da una parte, quindi, la sfida consiste nel rendere autonome le popolazioni rurali. Dall’altra, è necessario fare in modo che le diverse comunità dialoghino tra loro superando le evidenti divisioni. Parliamo, infatti, di aree isolate e spesso difficili da raggiungere, inserite in contesti di per sé critici: basti pensare a una delle comunità scelte dalla Green Land Society per svolgere le esercitazioni. Si tratta della località di Beit Awwa, situata ad ovest di Hebron, a ridosso del muro di separazione con Israele e teatro di violenti scontri tra esercito israeliano e civili palestinesi.

A questo, si aggiunge la difficoltà concreta, per le associazioni coinvolte nel progetto, di reperire nuovi finanziamenti, in modo da rendere operativo questo sistema di intervento, una volta terminato il training.

Tutti questi elementi di debolezza potrebbero, comunque, trasformarsi in punti di forza, dimostrando che una collaborazione trilaterale fra Israele, Palestina e Giordania è possibile. Così, il coinvolgimento degli stessi cittadini potrebbe rivelarsi un’arma vincente, lì dove i dialoghi tra diplomatici e politici non hanno portato ad una risoluzione del conflitto. E le iniziative sostenute dall’Unione Europea potrebbero avere successo, lì dove le numerose risoluzioni dell’Onu sul Medio Oriente hanno fallito.

Qualche giorno dopo il mio rientro in Italia, apprendo dalla televisione araba Al Jazeera che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha appena approvato, con un’ampia maggioranza, la risoluzione 2334. Con il testo, il Consiglio condanna gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, nella Striscia e a Gerusalemme Est, costruiti a partire dal 1967 al di là della cosiddetta Linea verde (non un confine permanente, ma una linea di demarcazione stabilita nel 1949, dopo il I conflitto arabo israeliano).

La risoluzione condanna le violenze perpetrate contro i civili (non solo le azioni dei palestinesi, ma anche le provocazioni degli estremisti israeliani negli insediamenti), riafferma la visione di una Regione con due Stati democratici, Israele e Palestina, che vivano fianco a fianco in pace con dei confini sicuri e riconosciuti. Inoltre, il testo richiama la quarta Convenzione di Ginevra (per la protezione dei civili in tempo di guerra), le tante risoluzioni Onu precedenti, oltre che le iniziative portate avanti dalla comunità internazionale a sostegno del dialogo (tra queste, la Road Map del Quartetto Usa, Russia, Ue e Onu, un piano per risolvere il conflitto).

Il testo ha un grande valore, poiché si aggiunge alla legislazione internazionale e, con sorpresa di Netanyahu, è stato approvato grazie all’astensione degli Stati Uniti (membro del Consiglio con diritto di veto, il diritto di bloccare qualsiasi decisione). Tuttavia, la risoluzione non prevede l’imposizione di sanzioni. Ciò significa che, nonostante il valore simbolico del voto, Israele non sarà costretta a fermare l’espansione degli insediamenti in territorio palestinese, occupato nel corso degli anni in nome della sicurezza nazionale.

Sorrido, ma si tratta di una risata amara, pensando alla parola “settlement” che significa sia risoluzione (settlement of the conflict) sia insediamento, colonia. E credo che il problema sia tutto racchiuso in questa parola. Non ci potrà essere una pace duratura tra Israele e Palestina, se Israele non si impegnerà a restituire ai palestinesi la terra che gli è stata sottratta.

Mi vengono subito in mente le parole di Yoram Gal, un pittore israeliano nato a Gerusalemme e cresciuto tra Londra e Tel Aviv. Oggi, dipinge nel suo studio d’arte di Giaffa, principale porto palestinese durante il medioevo e ultima città a cadere nelle mani dell’esercito israeliano nel 1948.

- Galleria dell’artista Yoram Gal, Jaffa, 16 dicembre 2016

- Yoram Gal ha iniziato a dipingere all’età di 12 anni

- A 13 anni la sua prima mostra. Vive e lavora a Jaffa dal 1978

- Il primo lavoro di Yoram Gal. “Vedendo questo lavoro, la mia insegnante a Londra mi disse che avrei potuto disegnare e dipingere qualunque cosa”

- Galleria dell’artista Yoram Gal, Jaffa, 16 dicembre 2016

- Galleria dell’artista Yoram Gal, Jaffa, 16 dicembre 2016

- Galleria dell’artista Yoram Gal, Jaffa, 16 dicembre 2016

- Galleria dell’artista Yoram Gal, Jaffa, 16 dicembre 2016

- Galleria dell’artista Yoram Gal, Jaffa, 16 dicembre 2016

“Se deciderai di scrivere un articolo sul tuo viaggio in Israele – mi spiega, mentre scatto qualche foto alle sue opere esposte – ricordati di dire che al 49% degli israeliani, forse adesso anche di più, non piace la politica di Benjamin Netanyahu.

In Israele ci sono due diverse nazioni. C’è una nazione lunga la costa, dove molte persone non condividono le posizioni del Primo Ministro. Per questo, noi di Tel Aviv, più liberali e favorevoli al dialogo, siamo spesso considerati come una brutta élite da evitare. Poi, ci sono gli abitanti degli insediamenti, spesso più vicini all’estrema destra e che sostengono la politica del Governo (espansione delle colonie in Cisgiordania, ndr). Così, stanno riaffiorando delle forme di razzismo e nazismo pericolose.

Non mi fido del tutto dei palestinesi, perché anche loro hanno le loro colpe, ma è giusto che abbiano un proprio Stato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOTOGALLERY: